■ 奥入瀬渓流

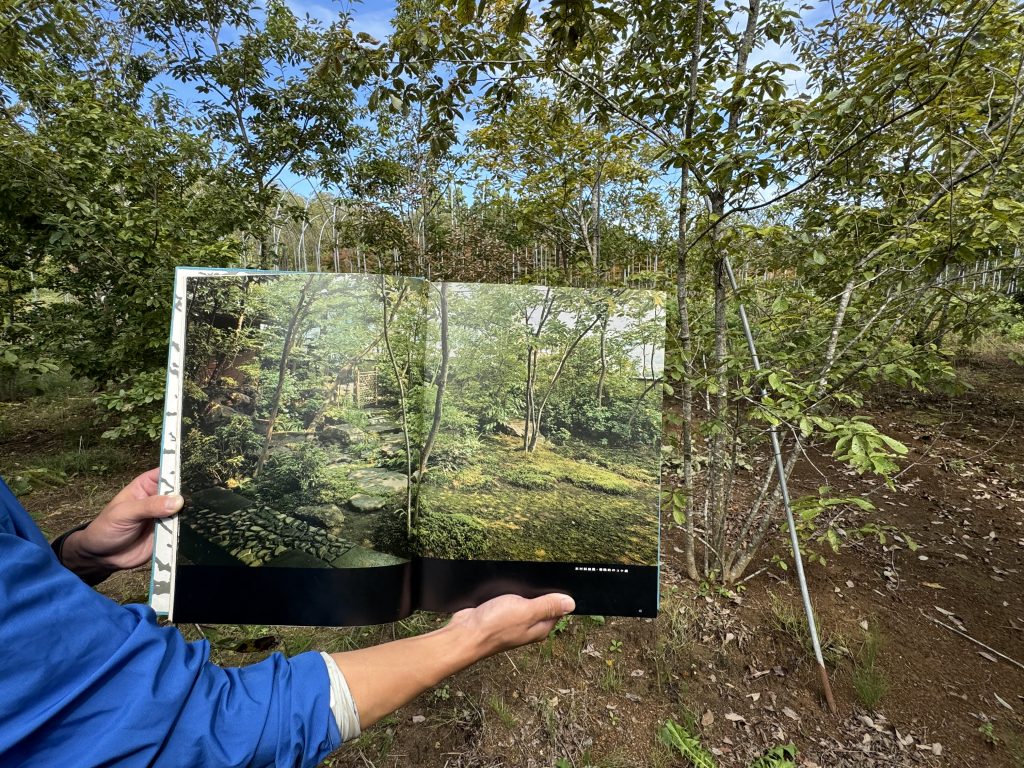

奥入瀬渓流は、日本を代表する原風景です。十和田湖から流れ込む水量は安定しているために、岩に植物が着生して、島のように見えます。見どころの一つである九九島などは、日本庭園の美しさに例えられます。

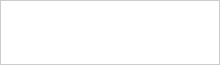

■ 岩の植生

(高木層)アオダモ、ミズナラ、アカシデなど

(中木層)ウツギ類(タニウツギ、ノリウツギ)

(低木層)ツツジ類(ヤマツツジ、ムラサキヤシオ、ホツツジ)

高木は天に向かい、低木は流れに垂れるようです。断面で表せば、高木から低木にかけて岩の中心に向かうように放射状に生えています。これはかって小形研三が提示した原理でもあります。

■生花的植栽

生花は、植物の最も美しい形と組み合わせを表現します。そこには原理原則があります。「専正池坊いけばな 自然花」(諸泉裕陽 1983)で見てみましょう。

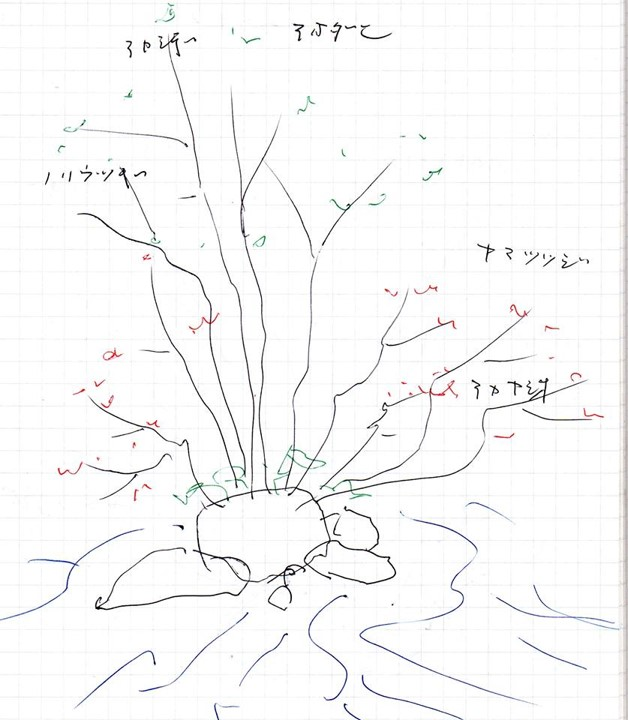

基本は3本の役枝で、主位、副位、客位があります。高さの比率は、直立型の場合は、主位1、副位2/3、客位1/2、傾斜角度は主位20°以内、副位45°以内、客位60°以内となります。なお役木を補うものを「あしらい」や「根締め」といい、小低木や草花を用います。

雑木を植栽する場合も、奥入瀬渓流のような岩島を単位として、主木(高木)、副木(中木)、客木(低木)とすると理解しやすいです。ただし私の経験から、樹木の角度は主木15°以内、副木30°以内、客木45°以内が収まりやすいと思います。

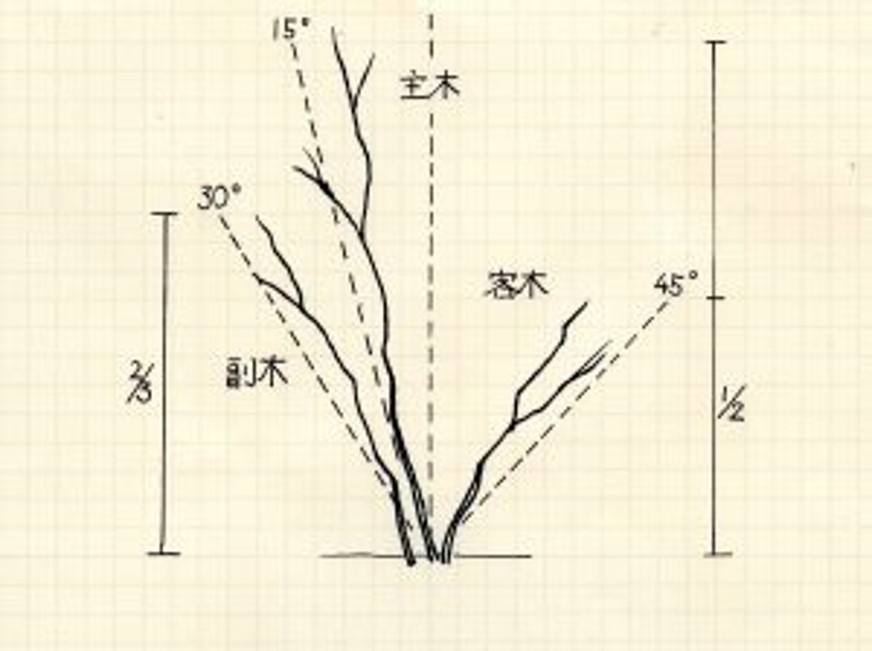

また日本の造園手法として、大中小の島を不等辺三角形に配置すると、自然でメリハリがついた庭になります。

■ モデルガーデン

2016年以上の原理を使って、Mr.Maple兄弟とモデルガーデンを仲田種苗園鷹ノ巣農場に作庭しました。

■ 主木

陽に強いアカマツ、コナラ、アオダモなどを生産しています。樹高は5m内外。単木を中心に、双幹や3本立ち。

■ 副木

樹高3~4m、多様な形のモミジなど。

■ 客木

遊び心を刺激するツツジ類、ソヨゴなど。高さは1.5m~4m。副木(中木)となる、ドウダンツツジなども従来の概念とは異なる粋な扱いが可能です。