■国宝多賀城碑

天平宝字6(762)年、陸奥鎮守将軍藤原朝狩によって建立されました。

「西」の文字は、西の天皇に向かって書かれたことを示します。

「去京一千百里」は当時の一里が535mであったので、802キロ。Googleマップで多賀城市から奈良市までの距離が826キロなので、ほぼ正確。

「去蝦夷国界一百二十里」は64キロで、栗原市あたりが蝦夷国の境界と認識されていました。

私は大学を卒業後2年間、多賀城碑から50mの所にあった借家に住む多賀城跡調査研究所の研究員のところに居候しながら、多賀城跡の発掘と考古学を学びました。

■坂上田村麻呂

桓武天皇は平安京に遷都すると、東北地方の蝦夷を攻撃して支配地を拡大しました。

坂上田村麻呂は征夷大将軍として、蝦夷との戦争や懐柔によって北に支配地を拡大、延暦21(802)年に胆沢城(奥州市)、次年に紫波城(盛岡市)を造営しました。

これらの城柵は、軍事兼行政機能を持っていました。

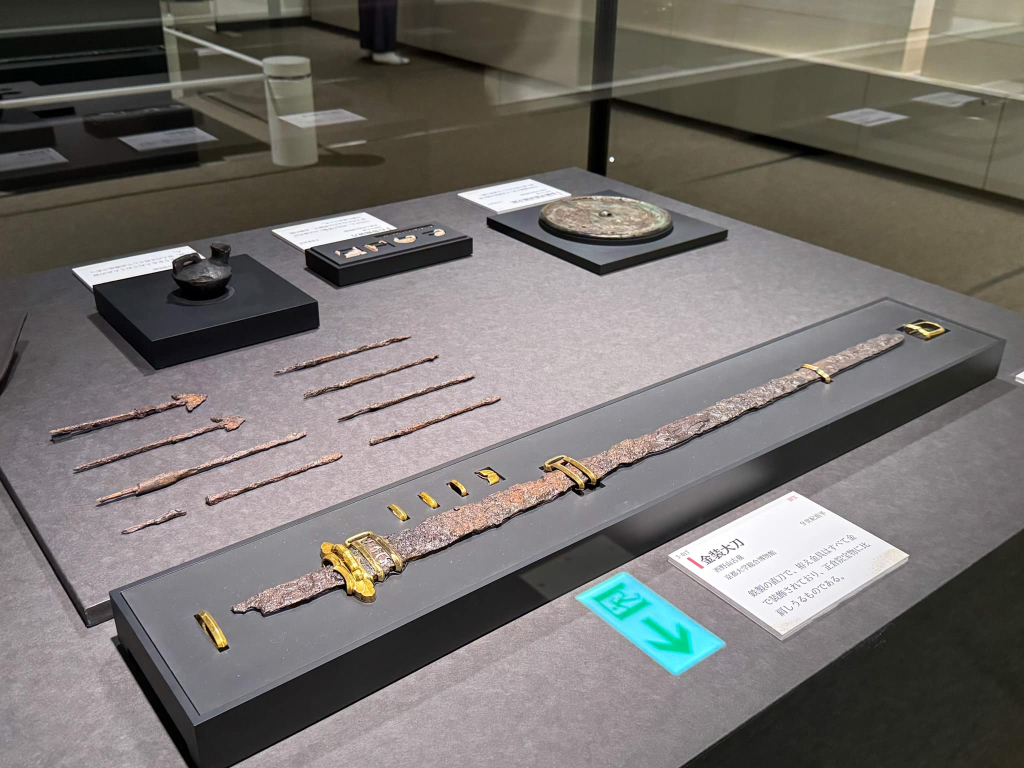

京都市山科区の西野山古墳は、田村麻呂の墓とされ、金装太刀などの出土品は国宝に指定されています。

■東北仏教文化の胎動

岩手県南部胆沢地方の蝦夷の族長であったアテルイとモレは、延暦21(802)年坂上田村麻呂が率いる律令国家軍に降伏し、河内国で斬首されました。

桓武天皇は軍事兼行政機能を持つ城柵と官営寺の両輪で東北地方の蝦夷を支配しようとしました。

黒石寺(奥州市)は、もともとは胆沢城と対になる官寺であったかも知れません。

この寺の薬師如来像は、貞観4(862)年アテルイが処刑されて60年後に制作されました。

北上市国見山廃寺跡は天安元年(857)、国家寺院に準ずる定額寺に指定された極楽寺と推定されています。

「多賀城1300年」に出展された国重要文化財指定の青銅龍頭は国見山廃寺後伝世品。

黒石寺薬師如来像は平安時代の薬師とは思えない厳しい顔つきの異形だが、目の当たりがほぼ同じ時代の龍頭と同じようなエネルギーを私は感じます。

両寺の建立には、律令国家はもちろんだが、畿内や関東からの移民、そして薬師や龍頭から感じられる強烈な想いを持った蝦夷の族長たちも関わったのではないかと私は推測します。

■東北北部の発展

0世紀後半以降は、東北における律令国家の直接的支配は弱体したようです。

その代わり蝦夷を祖先としながら律令国家に服属した地元豪族や他地域から移住して成長した豪族たちが台頭してきます。

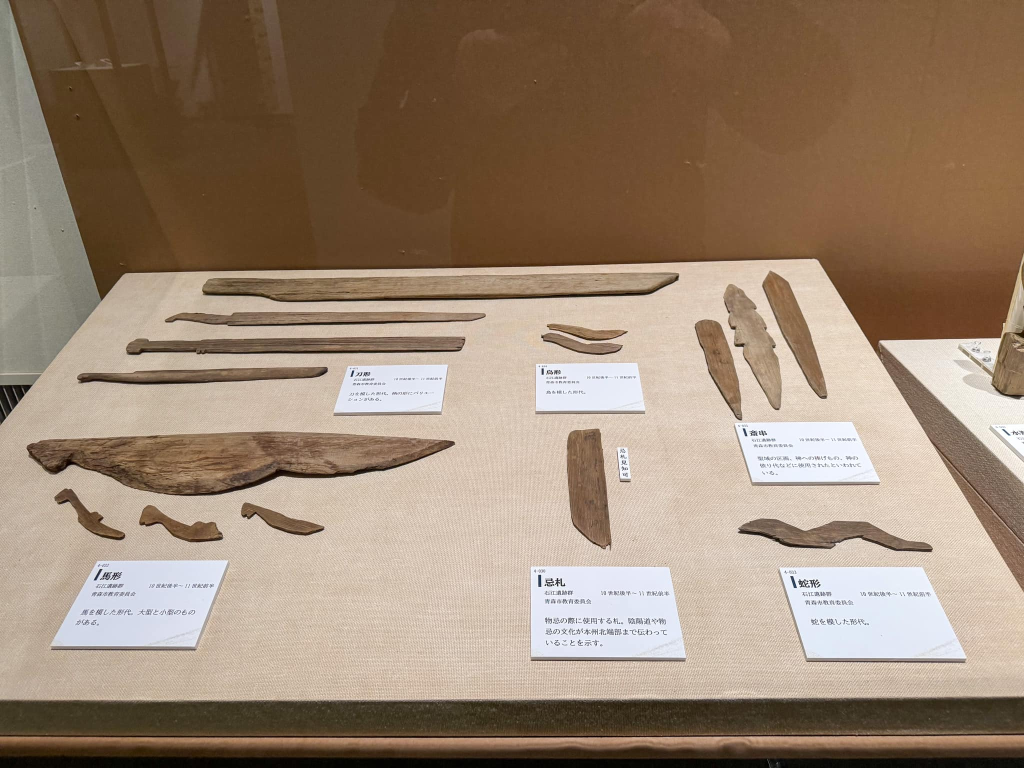

青森市の石江遺跡群は、10世紀後半から11世紀の大集落跡です。

仏像や道教の祭祀用具、官人の装飾で使われる石帯や檜扇。

いずれも、見よう見まねで、地元材や技法で作られたようです。

石江遺跡群は、律令国家の影響を受けつつ台頭した豪族の生活が偲ばれ、また北海道との北方貿易の拠点と考えられているが、「多賀城1300年」では後者を示すものとして鷹の羽などが展示されています。

■金山と奥州藤原氏

天平21(749)年、陸奥国の黄金山産金遺跡から金が産出され、東大寺盧舎那仏に鍍金されました。

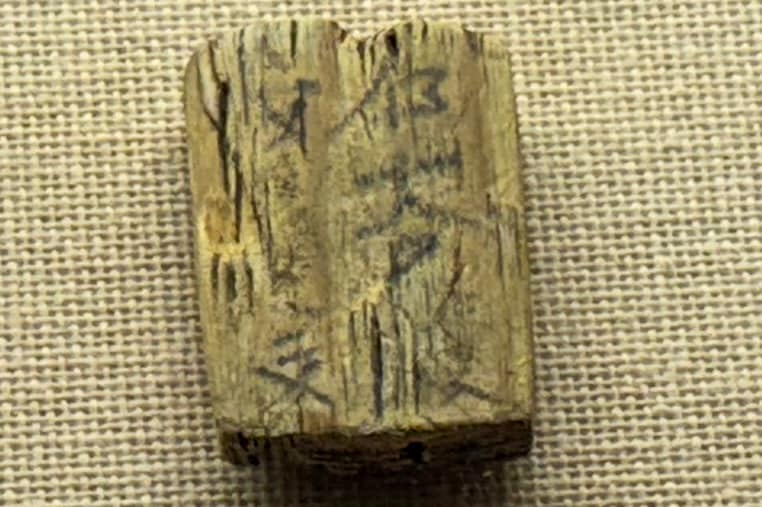

また多賀城市山王遺跡からは「右大臣殿 餞馬収文」という木簡が出土しており、陸奥国が馬産地だったことがわかります(多賀城1300年展、最後の写真)。

奥州藤原氏は、金と馬の生産を拡大し、さらに北方貿易も加えて、豊かな資金を獲得しました。

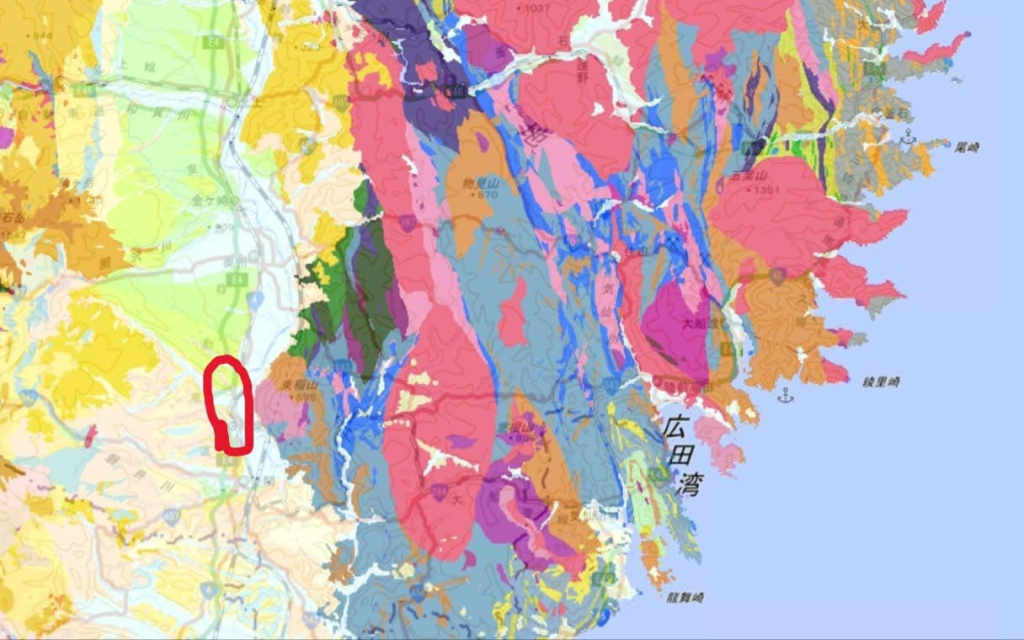

最初の写真は、平泉から陸前高田市の広田湾や気仙沼湾にかけての地質図です。

濃いと薄いピンクは2種の花崗岩です。陸前高田市の玉山金山は奥州藤原氏の主要な金山の一つと考えられています。日本で最も古い古生代の氷上花崗岩帯のペグマタイト(巨匠花崗岩)から金が産出しました。陸前高田市から気仙沼市本吉町にかけては、花崗岩帯の中におそらく大小のペグマタイトがあり、豊臣秀吉から仙台藩にかけては、多くの金山、あるいは砂金が採掘されました。

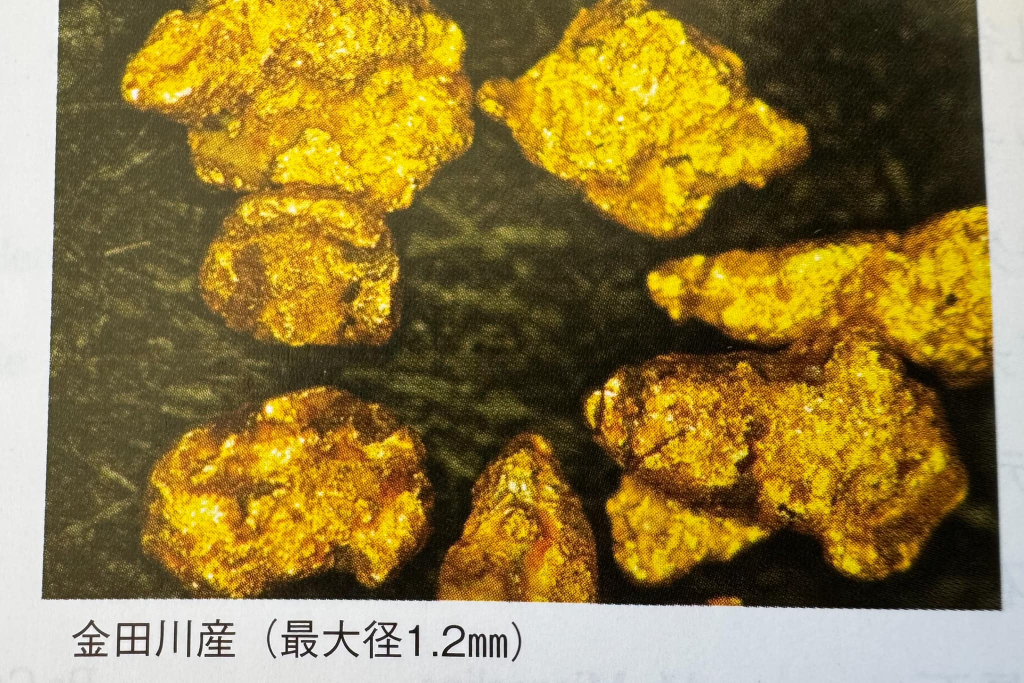

さて私の自宅兼事務所もペグマタイトの上に建っています。近くの金田川からは、ペグマタイトから流出した金を採取できます(写真は石川町史)。

■藤原清衡の中尊寺落慶供養願文

佐藤弘弥氏による読み下し(2000年)より、私が感動したところを抜粋したい。

二階の鐘樓一宇。

廿(二十)釣の洪鐘一口を懸ける。

右に、一音の覃所(たんしょ)は、千界に限らず、苦しみを抜きて、樂を興え、普ねく皆平等なり。官軍と夷虜(いりょ)の死の事、古来幾多なり。毛羽鱗介の 屠(と)を受けし、過現無量なり。精魂は、皆他方の界に去り、骨は朽ち、猶もって此土の塵となる。鐘の聲(ね)の地を動かす毎に、冤霊(えんれい)をし て、浄刹(じょうさつ)に導かさしめん。

官軍と蝦夷の区別なく、さらにあらゆる生き物を供養するために、鐘をならすと清衡は願います。

大門三宇、

築垣三面、

反橋一道、(廿一(二十一)間)。

斜橋一道、十間。

龍頭鷁首晝船二隻。

左右楽器、太皷、舞装束卅八(三十八)具。

右は、築山を以て地形を増し、池を穿(うが)ち以て、水脈を貯える。草木と樹林の成行は、宮殿樓閣の度に中(あた)る。廣樂(こうらく)の歌舞を奏 し、

大衆の佛乗を讃ふ。徼外(きょうがい)の蛮陬(ばんすう)と雖も、界内(かいだい)の佛土ち謂うべきなり。

築山をつくり、池を掘って水脈は貯え、龍頭の船を浮かべます。また宮殿楼閣の中には、樹木や草花を植えて、歌舞を催します。そうすれば、砦の外の蛮族も教化させることができるでしょう。

以前の善根旨趣は、偏に鎮護國家を奉る為なり。所為は何ぞ、弟子は東夷の遠酋なり。聖代の征戦無きに生れ逢い、長らえて明時の仁恩多きに屬す。蛮陬 (ばんそう)夷落、これが為に事は少し。虜陣(りょじん)、戎庭(じゅうてい)、これが為に虞(おそれ)ず。この時に当たりて、弟子は、苟(いやし)く も、祖考の餘(余)業を資し、謬(あやま)りて、俘囚の上頭に居す。

以上のように善根を行う趣旨は、鎮護国家を祈るためです。縁があって私清衡は東北の蝦夷の長に生まれたましたが、白河天皇の治世により、戦いのない平和な時代に長生きをすることができました。

中尊寺ハス:金色堂に収められた泰衡の首桶の中にあった種子を開花させたと言われている

■柳之御所跡の復元

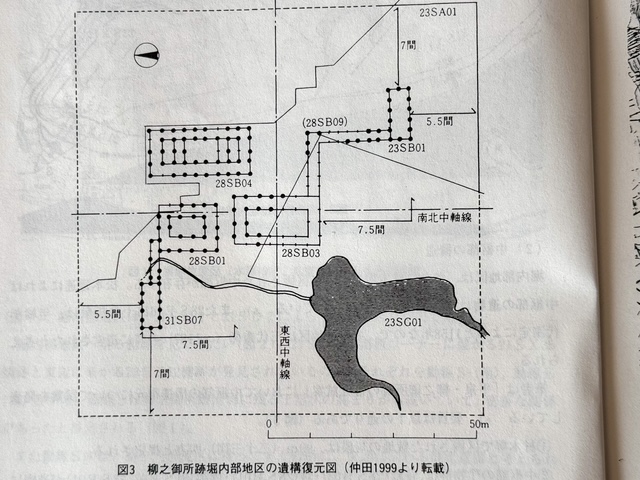

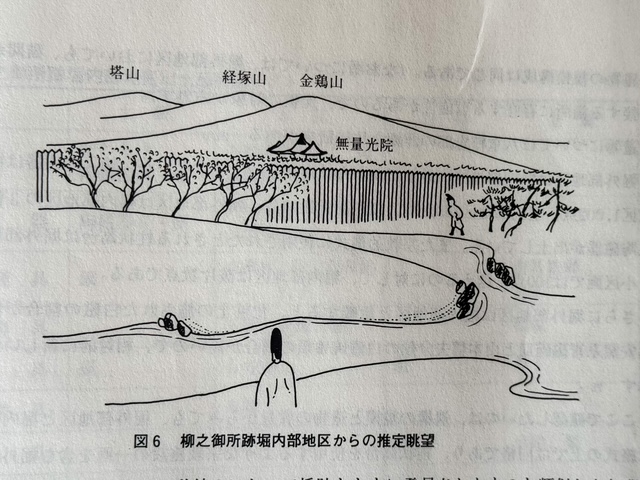

平泉柳之御所跡は1990年代に発掘調査されました。三代秀衡時代の遺構だが、創建は初代清衡に遡るという見解もあるようだ。私は発掘データをもとに、建築史的造園的分析も加えて、寝殿造りとその庭園を復元しました(「平泉・柳之御所跡の性格‐伽羅の御所比定論‐」阿部正光君追悼集2000)。

■社内ミニ勉強会

毎朝のミニ勉強会、今日は毛越寺庭園。

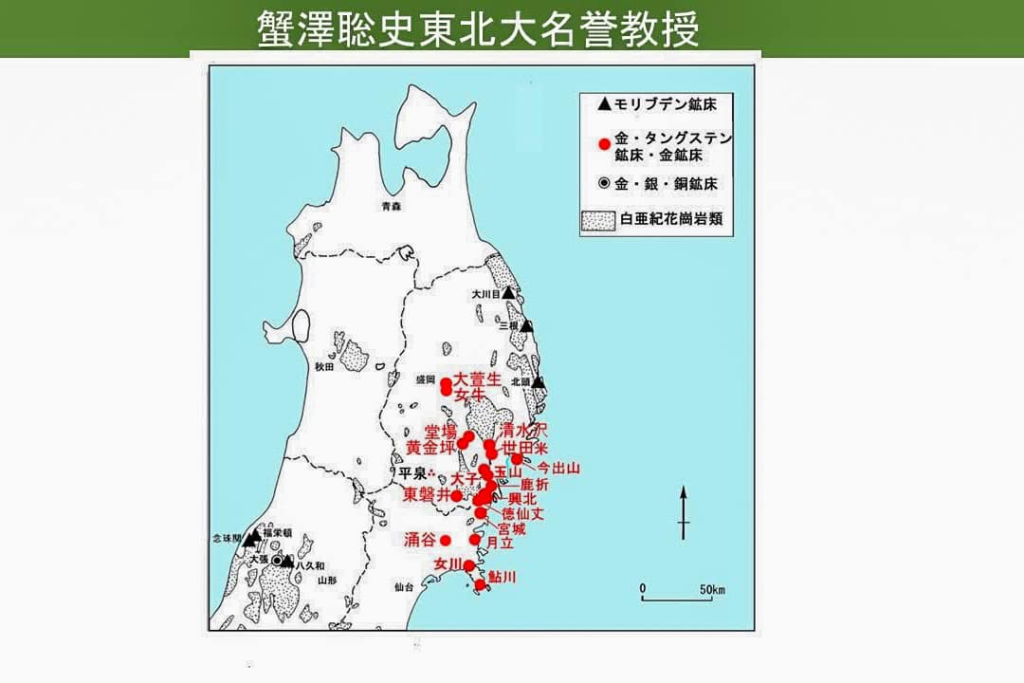

中尊寺や毛越寺を造営した奥州平泉氏の歴史については社員には難しかったと思いますが、先日若者研修で学んだ地元石川町のペグマタイトに含まれる金を導入口にして、昨日地質が専門の蟹沢聡史東北大名誉教授に教えていただいた北上産地の金山群、それを基盤とした奥州平泉氏の財力と話を進めたところ、皆さん興味津々。

毛越寺庭園の浄土式庭園の構成:

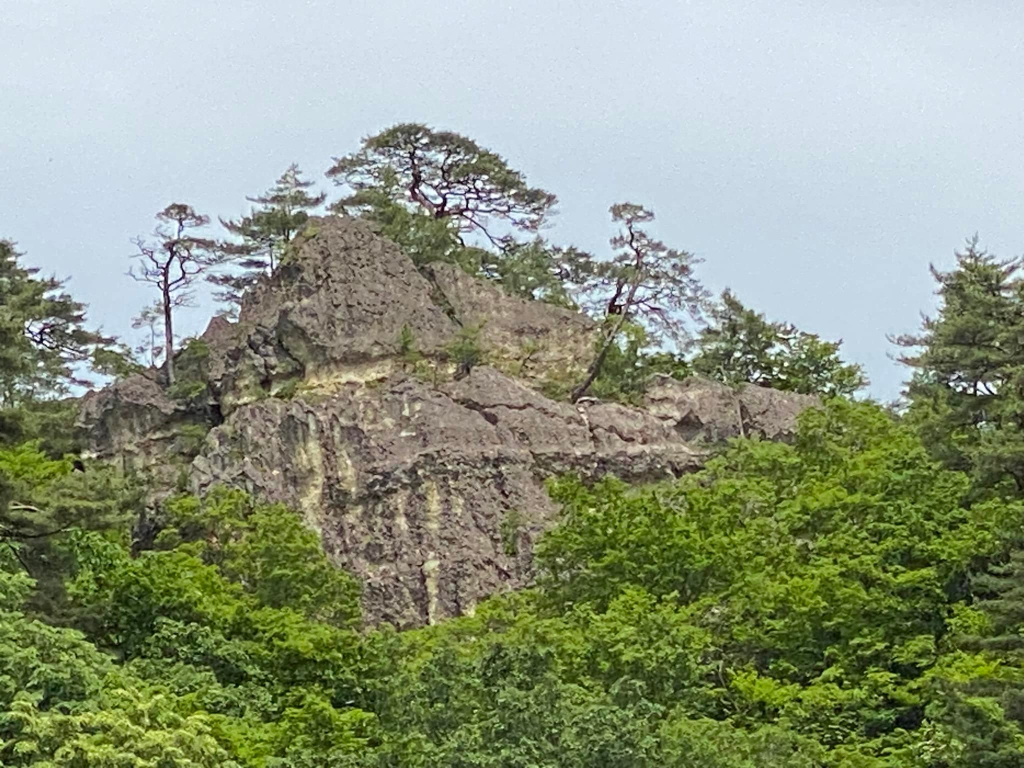

塔山を借景、旧伽藍の前に池泉を配する

寝殿造庭園的要素:

前栽は寝殿の「前」庭に植物を植「栽」すること。

毛越寺の流れに復元されている前栽は、キキョウ、オミナエシ、ギボウシなど、まさに野の花マットの世界です。

日本の歴史文化の中にビジネスチャンスがあることは、再三強調しています。

地質学が専門の蟹澤聡史東北大名誉教授から貴重な見解をいただいています。

毛越寺,この石は対岸の蛇紋岩が多い。一部に粘板岩があるけれど,蛇紋岩は奥州市母体付近の母体変成岩(2024年12月17日)

■骨寺村荘園跡

奥州藤原氏は、畿内の貴族や寺院と同じように荘園を経営しました。

その景観を今に伝えるのが、藤原氏滅亡後に中尊寺経蔵別当の所領となった岩手県一関市骨寺村荘園跡です。